Pourquoi le 25 Novembre ?

24 féminicides ont été commis en 2020 en Belgique. L’année 2021 qui n’est pas encore terminée en compte 18 déjà (sources : Stop Féminicide)

Il y a eu la toute jeune Jana, 18 ans, assassinée par son compagnon à Gent. Il y a eu Marietta aussi, de Oostrozebeke en Flandre-Occidentale. Elle avait 87 ans quand son mari lui a ôté la vie à coups de marteau. Pour ces deux femmes, l’année 2021 a apporté une conclusion tragique à plusieurs années de violences conjugales. Assassinées par leur conjoint : en 2021, ça a été le cas de Mariana, d’Agnès, de Nicole, de Cindy, de Rachida…

Tout le monde se souviendra également du double homicide de Gouvy, sur Nathalie Maillet et sa compagne Ann-Lawrence Durviaux, par l’ex-mari de Nathalie, en août dernier.

En août également, une femme qui se prostituait a été poignardée à Marcinelle, probablement par un client.

En 2021 en Belgique, on se souviendra de la libération de la parole concernant les viols et tentatives de viols sur des jeunes femmes dans des cafés et des discothèques bruxellois, par des barmans ayant drogué leurs victimes au préalable (Balance ton bar, sur Instagram).

Une augmentation de 11 % des viols (ceux qui sont dénoncés) avait déjà marqué l’année 2020 par rapport à l’année 2019.

Chez Solidarité Femmes en 2020 :

- Ce sont 39 femmes qui ont été hébergées (et une cinquantaine d’enfants) pour un total de 6351 nuitées.

- Nos intervenantes du service ambulatoire ont passé pas moins de 2382 heures aux cotés des victimes.

- Nous avons reçu 472 appels téléphoniques de la part de femmes victimes de violences conjugales.

Aussi en 2020 :

- La ligne d’écoute 0800 30 030 a reçu 21.704 appels (soit une augmentation de 36,75 % par rapport à l’année 2019, augmentation qui s’explique par la situation sanitaire toute particulière).

Le 25 novembre 2021, comme chaque année, l’espace d’une journée l’humanité contemplera ce type de chiffres, ainsi que ceux concernant, à l’échelle nationale ou mondiale, les mutilations génitales féminines, le harcèlement sexuel sous toutes ces formes, le mariage forcé et le mariage précoce, les crimes « d’honneur », le trafic de femmes à des fins de prostitution ou d’esclavage (ou les deux), etc.

Pourquoi une journée en particulier, quand ces violences sont quotidiennes et ne connaissent pas de trêves?

Ces journées internationales sont décidées par les Nations Unies et visent à sensibiliser massivement tant les pouvoirs publics que la société civile à des enjeux cruciaux de nos sociétés. C’est l’occasion d’informer sur des aspects moins connus d’une problématique plus globale (en l’occurrence les violences faites aux femmes) parce que ces aspects touchent des minorités ou sont tabou (les violences sexuelles envers les femmes handicapées, par exemple). C’est l’occasion aussi de mettre le focus sur une question d’actualité, sur un phénomène particulièrement inquiétant dans un contexte donné (le cyber-harcèlement conséquence directe de la digitalisation de nos sociétés, autre exemple). C’est l’occasion de mobiliser forces et énergies, de descendre dans la rue (quand les conditions sanitaires le permettent !), d’avoir les médias de notre côté, de pouvoir nous faire entendre y compris par celleux qui quotidiennement se bouchent les oreilles quand on les interpelle (si tu te sens visé, viens boire un café).

Bien sûr, ce n’est pas parce qu’il y a le 25 novembre que la société civile doit ignorer les violences faites aux femmes de décembre à octobre. Malheureusement la vie elle même se chargera de les leur rappeler.

Mais pour nous, travailleuses et travailleurs oeuvrant à la lutte contre les violences faites aux femmes, c’est une échéance, une vitrine, un rendez-vous, une opportunité de saisir le gueulophone. Vous imaginez bien si on y tient!

Maintenant qu’on est tou.tes d’accord sur l’utilité d’une Journée Internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, passons à la question 2:

Pourquoi le 25 novembre? Pourquoi pas le 29 juin, tiens, quand on peut manifester en tee-shirts et en clapettes ? Déjà, parce que le 29 juin, c’est la Journée Internationale des Tropiques. Mais aussi, surtout, parce que cette date est symbolique et renvoie à une histoire que tout le monde devrait connaître et que toutes les mamans devraient un jour raconter à leurs filles.

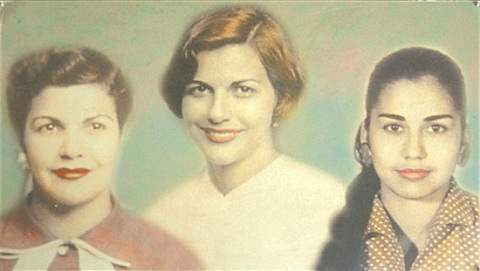

L’histoire des soeurs Mirabal, l’histoire des Mariposas.

Belgica (ça ne s’invente pas!), Maria Teresa, Minerva et Patria Mirabal sont quatre soeurs issues de la bourgeoisie dominicaine. Minerva est avocate, et on la dit très belle. Le dictateur Trujillo jette son dévolu sur elle en 1949, mais elle refuse ses avances. Elle et ses soeurs deviennent des opposantes au régime dictatorial. Plus tard, avec leurs maris et d’autres militant.es, elles sont à la base du Mouvement du 14 Juin. Au sein de ce mouvement, elles prennent le nom de code de Mariposas – Papillons en espagnol. Minerva envoie une double claque à Trujillo: non seulement elle conteste politiquement et activement son pouvoir, mais en plus elle a osé l’éconduire. La blessure est trop grande pour le dictateur. Il commandite l’assassinat de Minerva, avec celui de ses soeurs Maria Teresa et Patria, en 1960, soit plus de dix ans après le rateau. Le 25 novembre 1960, les Mariposas sont prises dans une embuscade alors qu’elles rentraient d’avoir été rendre visite à leurs maris incarcérés à la prison de Puerto Plata.

Leur assassinat, au lieu de faire disparaître un « problème » pour Trujillo, a obtenu l’effet inverse : il a accru le mécontentement général de la population. Tant et si bien qu’un an plus tard, Trujillo sera à son tour assassiné.

Les Mariposas sont devenues rapidement un symbole de résistance à la dictature mais aussi un symbole pour les victimes de la violence patriarcale.

A partir de 1981, suite au premier forum féministe de l’Amérique Latine à Bogota, des militantes choisissent cette date du 25 novembre pour manifester contre les violences sexistes.

En 1999, par sa résolution A/RES/54/134, l’Assemblée générale des Nations Unies proclame le 25 novembre Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et invite les gouvernements, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales à organiser, ce jour-là, des activités destinées à sensibiliser l’opinion publique au problème de la violence à l’égard des femmes.

La violence à l’égard des femmes est la conséquence des discriminations en leur encontre. Elle ne peut être mise sur le même pied que la violence à l’égard des hommes. C’est une violence de genre, une violence dirigée contre elles, consciemment ou inconsciemment parce qu’elles sont… elles.

La violence à l’égard des femmes a également des répercussions sur de nombreux plans comme la lutte contre l’éradication de la pauvreté ou encore la prévention du sida.

Les conséquences de ces violences se notent dans une limitation de l’accès aux études et au marché de l’emploi au regard de l’accès qui est celui des garçons et des hommes.

La violence sexiste touche toutes les femmes, mais peut se voir accentuée quand la femme est en situation de handicap ou appartient à une minorité – ethnique, sexuelle, religieuse -, ou encore dans des contextes globaux particuliers telle qu’une guerre ou une pandémie. Il suffit de penser aux viols de femmes considérées comme butins de guerre pendant les conflits armés ou à l’augmentation des signalements de violence conjugale pendant les périodes de confinement que nous avons récemment traversées.

Le 25 novembre est une journée importante, c’est celle où lumière est faite ou est censée l’être, partout dans le monde, sur une série de violences dont sont victimes les femmes tous les jours… mais dans l’ombre.