Du 1 au 10 avril 2025, une petite délégation composée de quatre travailleuses de Solidarité Femmes et des deux directrices Josiane Coruzzi et Cécile Rugira a participé à une mission professionnelle au Québec et en Ontario. L’objectif principal de cette mission était d’assister au colloque international sur les violences faites aux femmes organisé par Femanvi à Ottawa les 8 et 9 avril (« Lutter contre les violences faites aux femmes : recherches, politiques et pratiques féministes »). Ce voyage s’inscrivait dans ce qui est désormais devenu une tradition pour Solidarité Femmes. La première mission de Solidarité Femmes au Canada remonte à 1998 à l’occasion de la première réunion de préparation des premières marches mondiales des femmes en 2000. En 2003, nous y retournons pour une recherche documentaire sur la formation du personnel enseignant aux stéréotypes de genre afin de pouvoir initier un projet européen sur la formation des profs à une éducation non sexiste. Ce projet sera mis en place entre 2003 et 2005. En 2008, nous initions un partenariat de trois ans avec le Regroupement des maisons d’hébergement du Québec pour la co-création d’un outil de sensibilisation des jeunes au harcèlement et à la violence dans les écoles. A chaque fois que ce fut possible, l’ASBL a aussi répondu présente aux invitations lancées par le collectif de recherche canadien Femanvi.

Cette année, c’est Rita Gasperat (intervenante au sein du service ambulatoire, spécialisée dans les thérapies du corps, l’art thérapie et l’accompagnement des enfants), Melina Giarrizzo (éducatrice de nuit et responsable des horaires) et Amandine Mélan (chargée de communication et de projets) qui ont eu la chance de participer pour la première fois à une mission de travail au Canada. C’était une première également – dans le cadre de son engagement chez Solidarité Femmes du moins – pour Cécile Rugira, directrice de l’hébergement en fonction depuis quelques mois seulement. Veronica Saldi, coordinatrice de l’équipe éducative et formatrice, avait déjà participé à plusieurs missions de ce type (notamment dans le cadre du projet éducatif cité plus haut … qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler l’actuel projet Crush). Josiane Coruzzi, quant à elle, est bien partie pour se voir décerner la citoyenneté canadienne honoraire !

Pour la première fois, nous avons accompli cette mission avec une délégation liégeoise du CVFE conduite par Antoinette Corongiu.

Quel est le sens d’un voyage de ce type ? On voyage pour se confronter à une autre réalité, à d’autres manières de faire. Cela nous permet de prendre du recul sur notre pratique, l’interroger, en apprécier certains de ses aspects mais également mieux cerner ses failles et, peut-être, entrevoir des pistes pour améliorer notre intervention auprès des femmes et des enfants. On voyage pour créer et renforcer des partenariats, dans une optique de réseau, d’échanges de réflexion, voire de lobbying. Enfin, le mouvement du voyage permet paradoxalement un temps d’arrêt. Prises dans la frénésie de nos urgences et échéances et dans la routine de nos quotidiens, on ne prend pas assez le temps de se poser, de se parler – entre nous –, de réfléchir à ce que nous faisons, ce que nous avons fait et ce que nous voulons faire. Ensemble. Car ce type d’expérience a également des répercussions importantes sur les liens qui nous unissent. Entre collègues, entre membres d’une même équipe, entre intervenantes au profit d’une même cause, d’un même combat. L’union fait la force est la devise de la Belgique. Et d’Andorre, de l’Angola, de la Bolivie, de la Bulgarie, de la Géorgie, d’Haïti et de la Malaisie, tellement c’est universel. Nous revenons du Canada plus unies et effectivement plus fortes.

Jour après jour, découvrez ci-dessous comment nous avons occupé nos journées, entre un pancake au sirop d’érable et une poutine.

Mardi 1 avril : à la sortie de l’aéroport international Montréal-Trudeau, c’est le choc thermique ! Il fait effectivement froid, au Canada. Nous prenons possession de notre véhicule XXL (mais pas XXXL comme celui des collègues du CVFE) et nous nous acheminons vers le Plateau Mont Royal, le quartier de Montréal où nous posons nos pénates pour plusieurs jours. Nous découvrons avec ravissement l’architecture si typique des habitations colorées, avec leur rampe d’escaliers externe en métal ou en bois. L’ambiance est particulière, elle nous séduit très vite. Le soir, le décalage horaire nous amène à souper (les Québécois aussi, comme nous les Belges, disent « souper » pour le repas du soir) devant un paquet de chips et à aller nous coucher tôt

Mercredi 2 avril : nous avons rendez-vous avec Claudine Thibaudeau et Jocelyne Jolin de SOS Violence Conjugale Canada dans leurs bureaux montréalais. Nous y retrouvons nos collègues liégeoises. Claudine et Jocelyne nous expliquent leur mode de fonctionner, très différent du nôtre. Les écoutantes de la ligne québécoise sont engagées exclusivement pour le travail d’intervention par téléphone ou par « clavardage » (le tchat, plus joliment dit), au contraire de ce que nous faisons en Belgique : en effet, les écoutantes et les écoutants belges du 0800 30 030 sont pratiquement toutes et tous occupé.e.s sur d’autres missions, en ambulatoire ou en hébergement (et nous apprécions cette polyvalence !). La ligne québécoise propose une écoute spécialisée 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. En Belgique, nous travaillons nous aussi 7 jours sur 7, mais l’écoute spécialisée est interrompue pendant les heures nocturnes, de 20h à 8h ; c’est alors Télé-Accueil, un service d’écoute non spécialisé, qui prend le relais. Surtout, la ligne québécoise a un accès direct aux disponibilités en termes de places au sein des différentes maisons d’hébergement. L’orientation est plus directe et sans aucun doute plus efficace. Au 0800 30 030, nous ne pouvons qu’orienter les appelantes vers les maisons les plus proches ou celles qui nous semblent convenir à leurs besoins sans connaitre les disponibilités réelles de ces maisons. Nous fournissons les coordonnées de contact, mais la personne en demande doit faire la démarche elle-même de prospecter les différentes ressources. Cette étape supplémentaire peut malheureusement bloquer l’élan d’une femme qui s’arme un jour de courage pour faire le premier pas. La ligne québécoise bénéficie aussi d’un service qui suscite tout notre intérêt : LAFU, la ligne d’aide financière d’urgence, permet d’assurer certaines dépenses urgentes pour permettre aux victimes de quitter rapidement un environnement au sein duquel elles sont en grand danger (par exemple en couvrant les frais liés à plusieurs nuits d’hôtel, dans l’attente qu’une place en maison d’hébergement se libère). Comme nous, nos consœurs canadiennes déplorent un inquiétant manque de places en maisons d’hébergement. Nous discutons enfin des outils de prévention et de sensibilisation élaborés par SOS Violence Conjugale Canada et mis en ligne sur leur site. Ils sont depuis longtemps pour nous une source d’inspiration (on vous invite d’ailleurs à répondre à leur questionnaire interactif).

Jeudi 3 avril : en matinée, nous avons rendez-vous avec… nos collègues de Liège ! L’équipe du CVFE vient « chez nous » (on s’y est vite senties chez nous, c’est vrai) échanger sur la vaste question de l’intervention féministe autour de quelques donuts. C’est quand même comique de devoir traverser un océan pour prendre ce temps pourtant si précieux. Nos alliances doivent etre choyées, entretenues. Elles ont tout à gagner à se matérialiser en rencontres fréquentes, en partenariats autour de projets concrets. Depuis plus de dix ans maintenant, nous portons ensemble et avec Praxis et plus récemment le CPVCF le si fondamental Pole de ressources en violences conjugales et intrafamiliales. Actuellement, Crush et le projet de plaidoyer des collectives réunissent les forces vives des trois associations pionnières en matière d’accompagnement des femmes victimes de violences conjugales en Belgique. Quels autres projets communs nous réserve l’avenir ? Nous nous promettons de nous voir plus souvent à notre retour en Belgique. L’union fait la force, on l’a déjà dit. Mais apportons-y une précision ultérieure : l’union fait la force de notre secteur.

En après-midi, nos déambulations montréalaises nous amènent jusqu’à la Place des Arts, un immense complexe culturel et artistique. Elle accueille actuellement une installation vidéo documentaire dédiée à Janette Bertrand (Le siècle de Janette) à l’occasion de son centenaire. Janette Bertrand, journaliste, écrivaine et comédienne, est une figure du féminisme québécois. Son interview nous fait traverser plusieurs décennies de luttes féministes au Québec qui ne sont pas sans rappeler les nôtres : la lutte pour le droit à l’avortement, pour une égalité au sein du couple, de la famille, de la société… Nous l’écoutons religieusement et avec une certaine émotion.

Vendredi 4 avril : Nous mettons le cap sur le Nord-Est, direction Shawinigan. La petite ville ne se trouve qu’à deux heures de Montréal et pourtant nous avons l’impression de changer de latitude. A travers les vitres de la voiture, les paysages se couvrent d’un léger manteau blanc. A Shawinigan se trouve la Séjournelle, la maison d’hébergement pour femmes victimes de violences conjugales dirigée par Denise Tremblay, à qui l’on doit la grille de lecture du Processus de Domination Conjugale, que nous transmettons depuis quelques années maintenant et avec l’accord de Denise aux professionnel.le.s qui s’inscrivent aux formations proposées par le Pole de ressources en violences conjugales et intrafamiliales. L’adresse sur notre GPS nous conduit jusqu’à un quartier résidentiel typiquement américain. Nous nous arrêtons devant une maison de « deuxième étape », soit l’équivalent de nos appartements autonomes de transition. A Shawinigan, la Séjournelle dispose d’une maison de première étape, qui représente le noyau central, et de plusieurs maisons de deuxième étape qui se situent toutes dans un même quartier. Nous sommes impressionnées : la Séjournelle occupe littéralement un entier pâté de maisons. La maison de deuxième étape que nous visitons est spacieuse et accueillante. Elle est composée de zones communes et d’une série d’appartements indépendants. Avant de découvrir la maison de première étape, nos hôtes québécoises nous proposent d’aller casser la croute dans une « cabane à sucre ». C’est effectivement la période de récolte de l’érable… Après avoir gouté à la cuisine locale et nous être livrées à l’amusante expérience de « l’tire » consistant à créer nos propres sucettes d’érable avec du sirop et de la neige, nous revenons vers le « quartier » de la Séjournelle et découvrons la maison de première étape. Une grande différence nous saute aux yeux : l’hébergement au Québec est beaucoup plus court que chez nous. Selon les maisons, il est limité à un à trois mois. Au bout de cette période, les femmes passent en appartement de deuxième étape où elles ne restent que maximum six mois. Nous connaissons une réalité toute autre en Belgique où l’hébergement – première et deuxième étape confondues – est en théorie limité à neuf mois mais renouvelable trois fois trois mois. Dans la maison de première étape de la Séjournelle, nous sommes surprises également par la présence d’un chien ! Les animaux de compagnie des dames sont acceptés. Des projets d’aménagement des lieux sont d’ailleurs en cours pour que la cohabitation se passe au mieux et sans danger. C’est incontestablement un plus, quand on pense à toutes les femmes qui refusent un hébergement parce qu’elles ont un animal dont elles ne veulent ou ne peuvent se séparer. La visite de la Séjournelle a quelque chose d’émouvant : à des milliers de kilomètres de distance, séparées par un océan, nous réalisons que nous effectuons le même travail, nous partageons les mêmes préoccupations, portons les mêmes combats. Ce constat, quelque part, nous fait nous sentir plus fortes… et en même temps nous plonge dans l’amertume : la condition des femmes est universellement déplorable.

Au terme de notre visite, nous remercions nos hôtes et saluons nos collègues liégeoises qui retournent à Montréal ; nous passerons la nuit à Trois Rivières avant de regagner Montréal le lendemain en fin de matinée.

C’est le weekend, notre équipe a droit à une petite pause et du repos – la délégation syndicale qui fait partie du voyage veille au grain ! Si nous garderons pour nous nos expériences musicales et culinaires de ces deux journées, nous ne pouvons pas ne pas partager ces deux visites qui, même en période de repos, nous rappellent pourquoi nous sommes au Canada, ensemble. Quand on est féministes, on l’est H24 et aussi pendant le weekend et les jours fériés…

- La vieille prison de Trois Rivières

La vieille prison de Trois Rivières a été opérative de 1822 à 1986. Elle fait désormais partie du complexe muséal POP. On la visite pour se rendre compte des conditions carcérales inhumaines qui ont finalement très peu évolué en un siècle et demi. Dans le « secteur des femmes », notre guide nous explique que certaines détenues étaient privées de liberté pour un simple désaccord avec leur conjoint, parce qu’elles étaient trop « rebelles » au sein de leur couple, pas assez dociles et corvéables à merci. Les faire passer quelques temps pas la case prison était un moyen comme un autre pour le patriarcat de se débarrasser de leur présence encombrante et de les faire réfléchir à leur attitude inconvenante…

Beaucoup de détenues venaient également du monde de la prostitution. On incarcérait les prostituées, mais évidemment pas leurs clients.

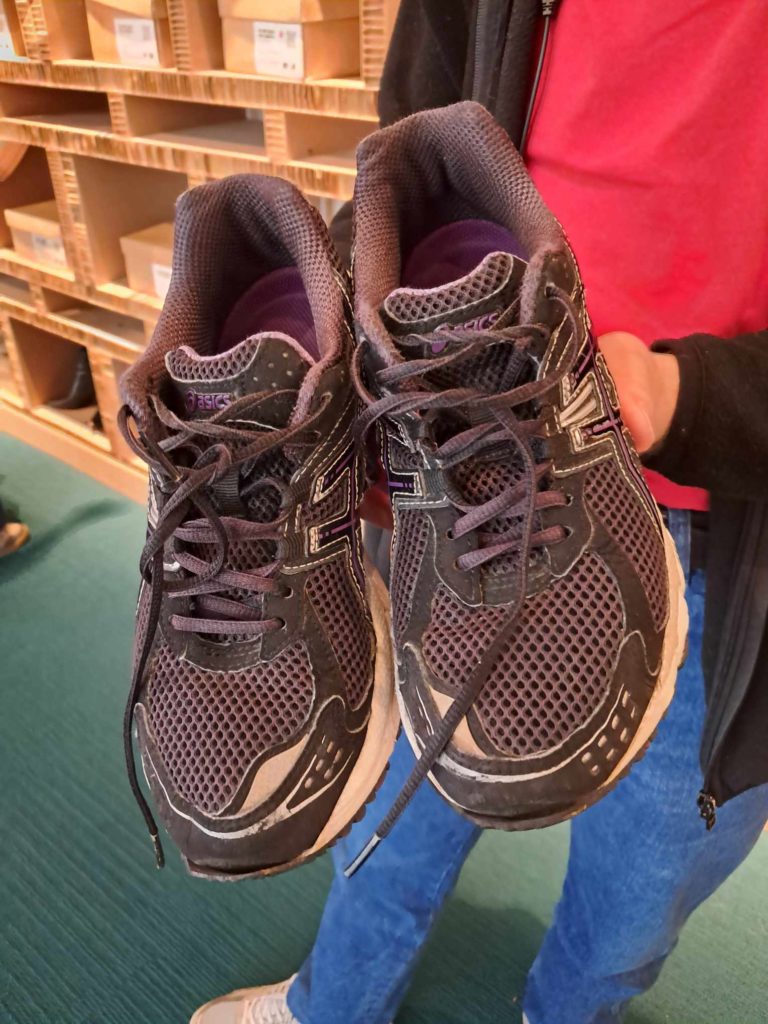

- « Un mile dans mes chaussures » au MEM à Montréal

De retour à Montréal, nous avons l’opportunité de découvrir l’exposition « Un mile dans mes chaussures » au MEM (Centre des Mémoires Montréalaises). Dans cet espace muséal incroyable à quelques pas de la Cité chinoise, une installation temporaire qui ressemble à un magasin de chaussures attire notre attention. Un employé du MEM nous demande notre pointure et nous invite à nous mettre littéralement dans les baskets (ou les bottes ou les claquettes) d’une montréalaise. Personnellement je chausserai une paire de sneakers ayant appartenu à Huguette. On me donne des écouteurs et pendant 12 minutes, je déambulerai dans les galeries du MEM, les baskets d’Huguette aux pieds, tandis qu’elle me raconte son histoire : une histoire de pauvreté et d’errances entre les HLM, une histoire profondément marquée par les violences de son père sur sa mère. Comment ne pas penser aux enfants que nous accompagnons quotidiennement au refuge ? Nous sommes toutes émues par l’expérience et nous surprenons metteuses en scène à rêver une transposition en Belgique : les femmes que nous accompagnons elles aussi ont tant à raconter et à transmettre.

Lundi 7 avril : après une flânerie matinale sur le Boulevard Saint Laurent parsemé de murales, nous retrouvons notre posture professionnelle (l’avons-nous jamais mise de côté ?) et nous dirigeons vers notre tout dernier rendez-vous professionnel avant de quitter Montréal pour Ottawa et le colloque. Cette après-midi, c’est le Regroupement des maisons d’hébergement pour femmes à travers la personne de Louise Lafortune (responsable des dossiers liés à l’intervention et à la problématique) qui nous reçoit. Le Regroupement est, comme son nom l’indique, une fédération de maisons d’hébergement spécialisées. Il effectue un travail politique de lobbying, mais aussi un travail d’information et de sensibilisation via ses supports destinés au grand public (on lui doit notamment le site très complet www.controlecoercitif.ca) et via ses formations à destination des intervenantes des maisons d’hébergement. Ce dernier aspect nous intéresse particulièrement, notamment pour ce qui est de la transmission de l’intervention féministe et de l’intervention informelle auprès des victimes et des survivantes. Nous concordons avec Louise Lafortune de discuter sérieusement de la possibilité de faire venir en Belgique une formatrice du Regroupement afin de faire bénéficier nos équipes de l’expertise québécoise. Nous discutons beaucoup de la posture de l’intervenante, de l’opportunité (que nous défendons chez Solidarité Femmes et au CVFE) ou du refus (marqué par le Regroupement) de s’entourer d’intervenants masculins dans le cadre de certaines fonctions.

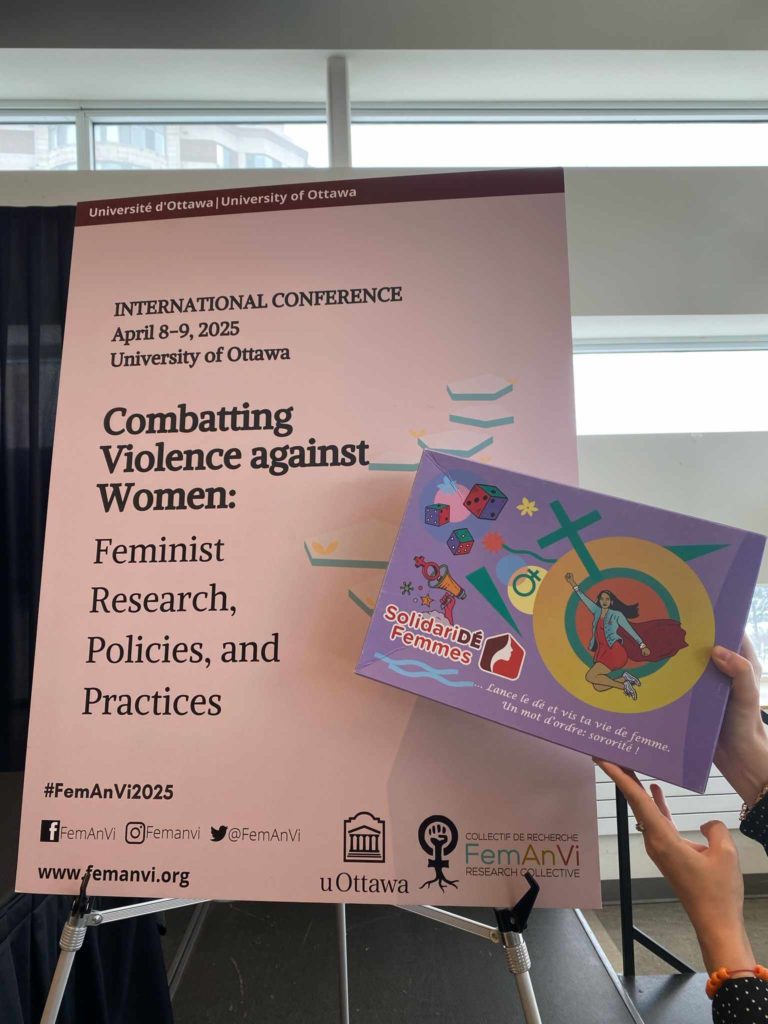

Après avoir salué Louise avec la promesse de s’entendre dès notre retour, nous quittons la merveilleuse Montréal pour la capitale canadienne et une autre province : direction Ottawa en Ontario. Nous nous approchons du terme de notre mission et en même temps de notre objectif ultime : le colloque international de Femanvi (le sixième de ce genre et celui qui marque les dix ans d’existence du collectif) à l’université d’Ottawa. « Lutter contre les violences faites aux femmes : recherches, politiques et pratiques féministes » – tel est le titre de ce colloque au sein duquel une intervention de notre directrice Josiane ‘Jojo’ Coruzzi est prévue (le deuxième jour).

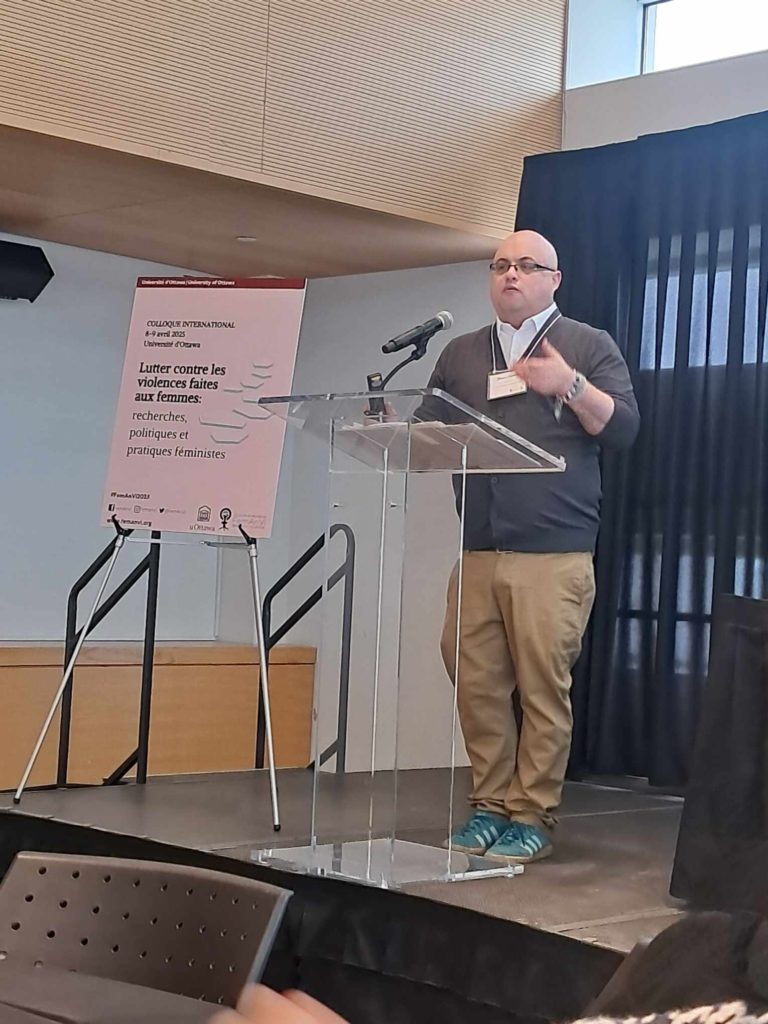

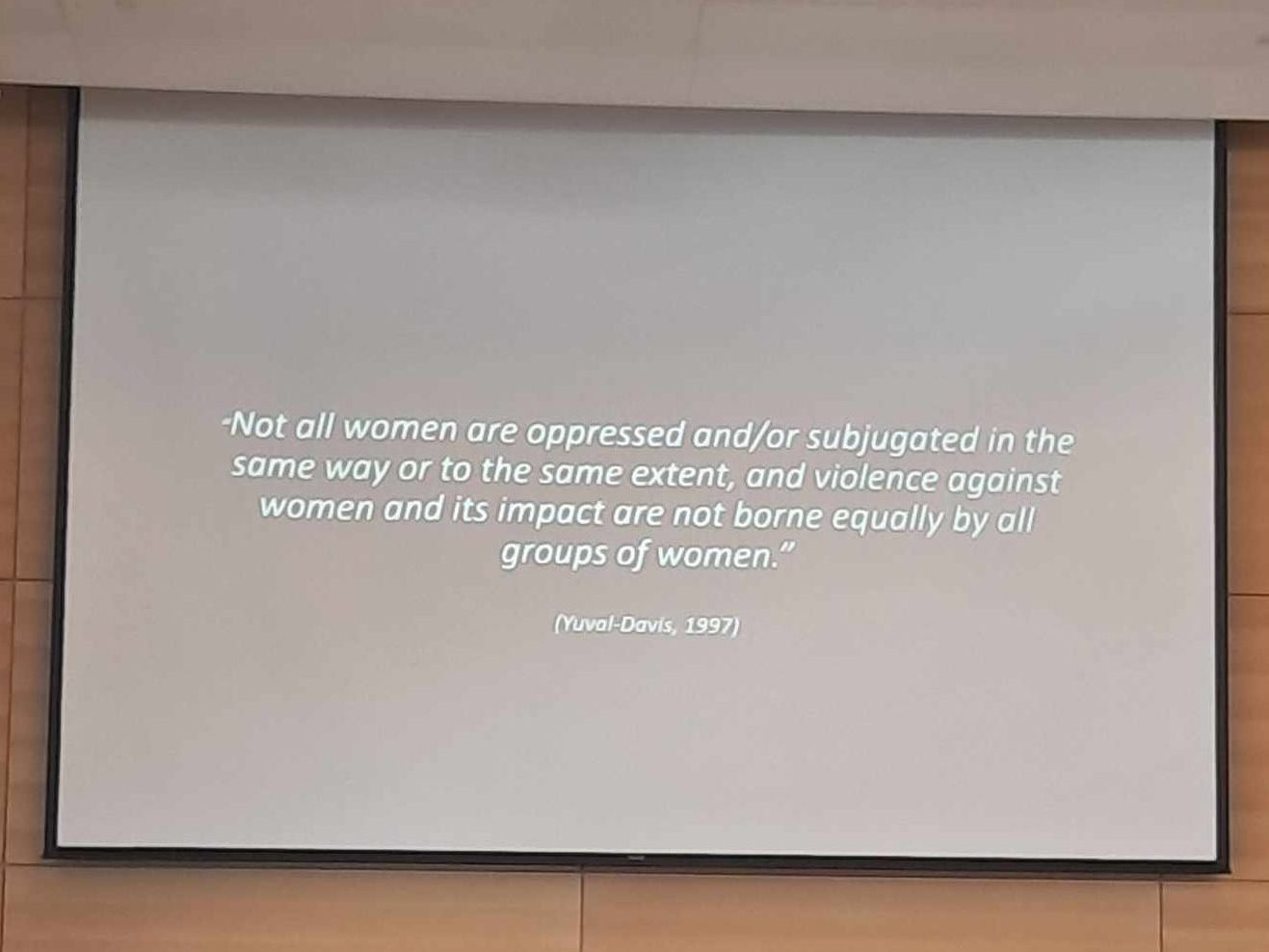

Mardi 8 avril : premier jour de colloque. Durant la nuit, il a neigé, et pas qu’un peu ! Nous rejoignons l’Université d’Ottawa en nous extasiant sur un paysage immaculé dont nous commençons à perdre l’habitude en Belgique… A l’université d’Ottawa, nous retrouvons Denise, de la Séjournelle. Nous faisons connaissance, à notre table, avec deux intervenantes d’une maison d’hébergement de Montréal, la Dauphinelle. Le colloque débute sur une intervention collective d’une partie de l’équipe de Femanvi : Isabelle Coté, Vanessa Couturier et Simon Lapierre retracent la genèse du collectif et ses dix premières années d’existence, les colloques et les projets de recherche, les publications et un engagement féministe toujours intact. Suivra une intervention d’une autre européenne que nous connaissons bien : la Professeure Patrizia Romito de l’Université de Trieste nous rappelle l’importance de l’héritage féministe et, surtout, de poursuivre le combat. Si toutes les interventions du jour se révèlent d’un grand intérêt, celle de Catherine Flynn, professeure au Département des sciences humaines de l’Université du Québec à Chicoutimi, est particulièrement inspirante pour notre pratique. Catherine Flynn interroge l’intervention féministe en maison d’hébergement face à des femmes marginalisées, face à celles qui ne répondent pas au portrait rassurant de la « bonne victime ». Face aux femmes alcooliques ou toxicomanes, face aux femmes qui répondent à la violence par la violence, face aux femmes qui choisissent l’errance ou la prostitution et n’ont aucune intention de modifier leur trajectoire à court-terme, comment, en tant qu’intervenantes, offrir une intervention éclairée et respectueuse ? Les questions que soulève la Professeure Flynn font écho en nous – nous avons toutes ou presque le souvenir d’une intervention « ratée », de la sensation qu’on aurait pu « mieux faire » ou même parfois qu’on a mal agi, qu’on n’a pas compris…

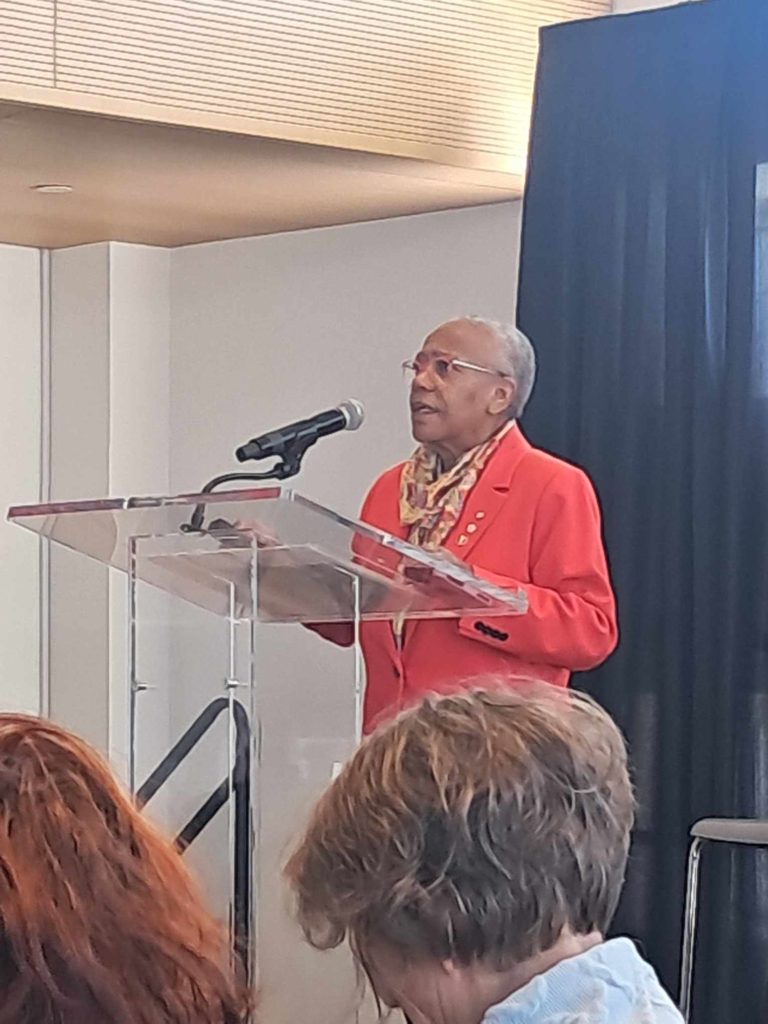

Mercredi 9 : deuxième jour du colloque. Il commence fort, avec le double témoignage vibrant et poignant d’Anne-Marie et Carol-Anne Charron, mère et fille venues témoigner de la réalité des violences conjugales quand on la subit dans son propre foyer, en tant que femme victime directe, en tant que petite fille victime collatérale, contrainte de grandir dans les tensions et l’indicible. La petite fille abimée d’hier est aujourd’hui une jeune femme inscrite en faculté de droit, engagée dans un parcours de reconstruction résilient, avec cette volonté qui force l’admiration de convertir une souffrance individuelle en un engagement pour le collectif. L’émotion est palpable dans la salle. Les longs applaudissements du public assurent la transition entre les témoignages d’Anne-Marie et Carol-Anne et l’intervention de la sénatrice Wanda Thomas Bernard, éminemment politique, qui portera sur la nécessité d’allier à l’intervention féministe auprès des femmes victimes de violences une approche anti-raciste. Le racisme est un phénomène extrêmement présent au Canada, comme il l’est d’ailleurs aussi en Europe. A en faire les frais sont principalement les communautés afro-américaines et autochtones.

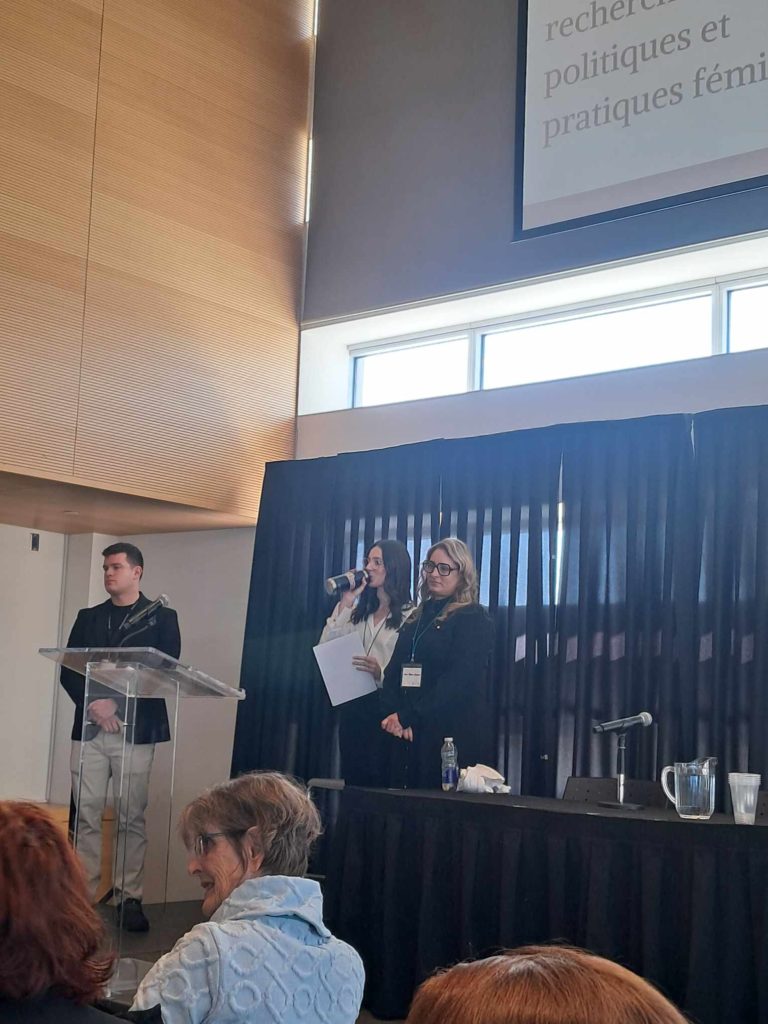

Le deuxième jour du colloque est aussi celui au cours duquel est prévue l’intervention de Josiane, en tant que directrice générale de Solidarité Femmes, dans le cadre d’un panel incluant également celles d’Audrey Kaspers, intervenante du CVFE, et des canadiennes Laetitia Clairet (CALAS de l’Outaouais) et Danielle Mongeau (Maison Dalauze). Josiane Coruzzi retrace l’histoire de la lutte contre les violences conjugales et de l’intervention féministe auprès des victimes en Belgique, depuis les années 1970 et l’organisation du très crucial Tribunal international des crimes contre les femmes en 1976 à Bruxelles, jusqu’aux défis qui se présentent aujourd’hui aux intervenantes de nos structures. Les spécificités du modèle belge sont évidemment mises en avant tant par Josiane que par Audrey. Le Canada a énormément à nous apprendre mais nous pouvons etre fières du modèle d’intervention que nous avons développé dans notre petit pays, nous avons nous aussi une expertise à partager. Les échanges en sont d’autant plus riches.

La journée se termine, le colloque avec lui. Notre mission touche à sa fin. Avant que le soleil ne se couche, nous gagnons la colline du Parlement, havre de paix sur les hauteurs d’Ottawa. La neige n’a pas encore fondu, les écureuils sont trop frileux pour un dernier salut.

Demain, notre avion décolle en fin d’après-midi de Montréal. Nos valises sont plus lourdes que quand nous sommes arrivées dix jours plus tôt. Nous savons que ce n’est pas uniquement la faute du sirop d’érable et des souvenirs que nous ramenons à nos proches. Nous revenons en Belgique avec une énergie spéciale, avec mille idées et projets et au moins autant de questionnements. Nous n’arriverons sans doute pas à trouver toutes les réponses, mais ce n’est pas grave. L’important est de ne jamais se reposer sur ses acquis, mais de rester en action et de faire évoluer la réflexion, toujours. Nous le faisons pour les femmes que nous accompagnons quotidiennement. Nous le faisons pour nous, en tant que femmes et citoyennes. Nous le faisons, enfin, pour nos enfants, qui seront les adultes de demain.